Impfungen verursachen keine Autoimmunkrankheiten

Die Hypothese

Die Stimulierung des Immunsystems durch Impfstoffantigene oder sogar durch Adjuvantien und andere Bestandteile von Impfstoffpräparaten kann die Entwicklung einer Autoimmunreaktion und damit von Autoimmunerkrankungen auslösen.

Drei unbegründete "immunologische" Kritikpunkte an Impfstoffen

Mindestens drei immunologische Kritikpunkte werden gegen Impfstoffe vorgebracht (1).

Der erste besagt, dass die durch eine Impfung hervorgerufene Immunität im Vergleich zu der durch eine natürliche Infektion hervorgerufenen Immunität weniger robust und von kürzerer Dauer ist. Diese Kritik ist unbegründet, wenn man bedenkt, dass der Preis für die durch Infektion erworbene Immunität das Risiko ist, zu erkranken. Der Erfolg von Impfungen, der sich im Verschwinden oder im drastischen Rückgang von Infektionskrankheiten zeigt, die durch Impfstoffe bekämpft werden, ist der beste Beweis dafür, dass die durch eine Impfung hervorgerufene Immunität, die vielleicht in einigen Fällen der durch eine Infektion hervorgerufenen Immunität unterlegen ist, dennoch mehr als ausreichend ist 1-3.

Der zweite Kritikpunkt ist, dass die durch die Impfung verursachte Antigenüberlastung zu einer Schädigung, wenn nicht gar Lähmung des Immunsystems führen kann. Auch dieser Kritik liegt eine mangelnde Kenntnis der Fakten zugrunde. Rechnet man alle 15 verabreichten Impfstoffe zusammen, so ergibt sich eine angebliche "Antigenbelastung" von 130 Protein- oder Polysaccharid-Antigenen, also insgesamt 163 g Antigen. Zum Vergleich: Der Keuchhustenimpfstoff enthält drei Antigene, während eine einzige Bordetella pertussis mehr als 2000 Antigene enthält. Die Impfstoffe sind also nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Antigene, die das Kind täglich zu sich nimmt oder einatmet. Eine Überlastung des Immunsystems durch Antigene ist also nicht möglich.

Der dritte Kritikpunkt ist, dass Impfungen Immunmechanismen und damit Autoimmunkrankheiten auslösen.

Wissenschaftliche Elemente, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und der Entwicklung von Autoimmunität und Autoimmunerkrankungen widerlegen

Die Hypothese, dass Impfungen bei der Verursachung von Autoimmunität und Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen, stützt sich ausschließlich auf anekdotische Fälle oder unkontrollierte Beobachtungsstudien, in denen die Entwicklung von Autoimmunmechanismen beschrieben wird, die jedoch flüchtig sind und in keinem Fall zur Auslösung von Autoimmunerkrankungen führen. Vielmehr ist bekannt, dass unser Immunsystem über robuste Kontrollmechanismen 1-3 verfügt.

Die biologische Plausibilität für die Annahme eines kausalen Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Autoimmunerkrankungen könnte für das Guillain-Barré-Syndrom und die Schweinegrippeimpfung oder den oralen Polio-Impfstoff angenommen werden oder für die chronische Arthritis oder Thrombozytopenie und die Rötelimpfung. Bei anderen Szenarien, wie der Masernimpfung und der Entwicklung von Typ-I-Diabetes, ist die Plausibilität nur theoretisch 5-7.

Kontrollierte Studien, die rigoros durchgeführt wurden, haben die Plausibilität ausgeschlossen. Das Institute of Medicine hat über 12.000 Berichte gesichtet und ist zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Typ-I-Diabetes oder dem Guillain-Barré-Syndrom gibt. Ebenso wurde ein Zusammenhang zwischen Multipler Sklerose und Bacillus Calmet-Guérin sowie Impfstoffen gegen Typhus, Hepatitis B, Influenza und Polio 8-11 ausgeschlossen. (Ähnlichkeit Angriffspunkte für Antikörper).

Molekulare Mimikry (Ähnlichkeit von Peptidsequenzen von Pathogenen) zwischen Epitopen (Angriffspunkte für Antikörper) der Inselzellen der Bauchspeicheldrüse und Enterovirus, Cytomegalovirus, Rotavirus, Rötelnvirus oder Mumpsvirus führt nicht zur Entwicklung von Autoimmunität und Diabetes. Im Gegenteil, in den Fällen, in denen eine Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln verabreicht wurde, wurde ein Rückgang der Inzidenz von Typ-I-Diabetes beobachtet.

Ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfungen und der Entwicklung von Autoimmunität wurde bei zwei Erkrankungen nachgewiesen. Die erste ist die Autoimmunthrombozytopenie und die Masern-, Röteln- und Mumpsimpfung. Eine Autoimmunthrombozytopenie tritt bei 1 von 30.000 geimpften Kindern auf, aber man muss bedenken, dass eine Autoimmunthrombozytopenie bei 1 von 3.000 Kindern mit Röteln und 1 von 6.000 Kindern mit Masern 1-4-6 auftritt. Selbst bei diesen beiden Erkrankungen spricht also vieles für eine Impfung.

Adjuvantien und Konservierungsstoffe

Adjuvantien sind Produkte, die Impfstoffpräparaten zugesetzt werden, um die Dosis des Impfantigens zu verringern und gleichzeitig die Wirksamkeit der Impfung zu erhalten. Squalen ist ein Tripenten, das von allen höheren Organismen einschließlich des Menschen produziert wird und in vielen Lebensmitteln und Kosmetika enthalten ist. Squalen steht im Verdacht, eine Rolle beim Golfsyndrom gespielt zu haben, von dem amerikanische Veteranen des ersten Irak-Krieges betroffen waren. Tatsächlich wiesen die Veteranen einen hohen Anteil an Anti-Squalen-Antikörpern auf, was auf das Squalen zurückgeführt wurde, das angeblich im Anthrax-Impfstoff enthalten war. Ein ähnlicher Anteil von Antikörper-positiven Personen war jedoch auch in der Kontrollbevölkerung vorhanden. Und der Milzbrandimpfstoff enthielt kein Squalen 12-13.

n einigen Tiermodellen (beim Menschen gibt es keinen Hinweis darauf) können massive Quecksilberdosen zu autoimmunen Gefäßreaktionen führen. Quecksilber in Form von Ethylquecksilber war als Konservierungsmittel in einigen Impfstoffen enthalten. Die Gesamtmenge an Quecksilber, die ein Kind durch Impfungen aufgenommen hat, lag jedoch weit unter dem sicheren Grenzwert. Außerdem handelt es sich bei dem Quecksilber, das Krankheiten verursacht, nicht um Ethylquecksilber, sondern um Methylquecksilber, das in Lebensmitteln, insbesondere im Fisch vorkommt. Auf jeden Fall enthält derzeit kein Impfstoff Quecksilber. Diese Entscheidung wurde getroffen, um diese fadenscheinige Ausrede zu beseitigen 14.

Vielmehr sind es Infektionen (die durch Impfstoffe bekämpft werden), die Autoimmunmechanismen und Autoimmunerkrankungen auslösen

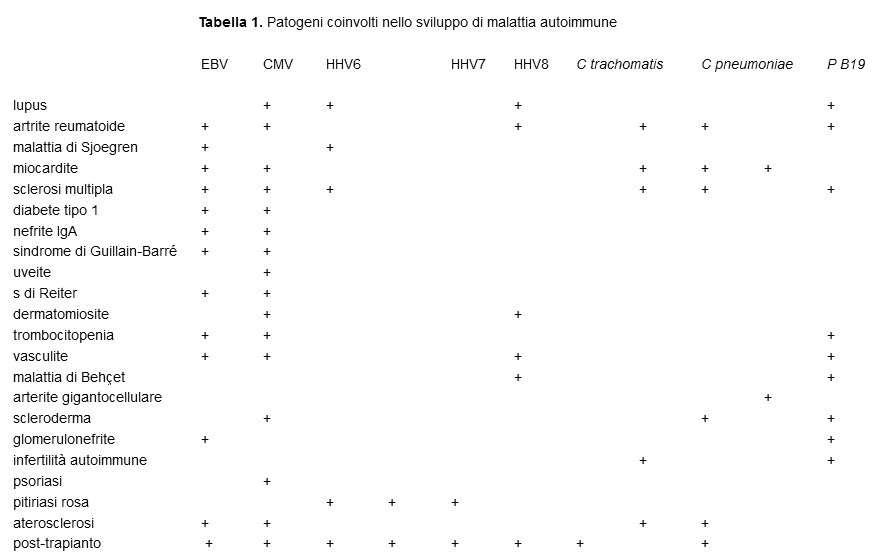

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Daten, die mit strengen Methoden erhoben wurden, belegt eindeutig, dass Infektionen Autoimmunmechanismen und Autoimmunkrankheiten auslösen (Tabelle 1).

Die Entwicklung von Autoimmunität und Autoimmunpathologie setzt nämlich eine genetische Veranlagung voraus, zu der ein Umweltfaktor hinzukommt, der hauptsächlich aus Mikroorganismen besteht. Es gibt zahlreiche Mechanismen, durch die sich dieses Phänomen entwickelt: Zytokinproduktion, anti-idiotisches Netzwerk, Expression von Antigenen des Histokompatibilitätssystems, Veränderung von Oberflächenantigenen oder Entwicklung neuer Antigene. Die grundlegenden Mechanismen sind jedoch das molekulare Mimikry, die Aktivierung von Bystander-Zellen (d.h. Zellen, die sich zufällig dort befinden), die Ausbreitung (d.h. Diffusion) von Epitopen und die polyklonale Aktivierung 15-24.

Ein klassisches Beispiel für antigenes Mimikry ist die Ähnlichkeit der Antigene von Streptococcus haemolyticus der Serogruppe A und menschlichen Antigenen, die zur Entwicklung von akutem Gelenkrheumatismus führt, wenn das Immunsystem auf das Bakterium reagiert. T-Lymphozyten sind in der Tat polyspezifisch, da die Rezeptoren von T-Lymphozyten Millionen von linearen Epitopen erkennen können. Dieses explosive Potenzial kommt aber erst dann zur Anwendung, wenn bei einer Infektion das gemeinsame Antigen von selbstreaktiven T-Lymphozyten erkannt wird. Die Aktivierung von Bystander-Zellen erfolgt im Zuge von Entzündungen, die auch zu Gewebsschaden führen und die antigenpräsentierenden Zellen aktivieren. Die Epitopausbreitung (spreading) ist der nächste Schritt nach der Aktivierung der Bystander-Zellen und löst eine Autoimmunreaktion gegen ursprünglich versteckte Komponenten desselben Proteins aus.

Schlussfolgerungen

Zahlreiche Ergebnisse seriöser Forschung haben einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und der Entstehung von Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen 25-28. Autoimmunkrankheiten entwickeln sich unabhängig von der Impfung. Dies ist ein Konzept, das man sich immer vor Augen halten sollte. Außerdem verschlimmern Impfungen niemals den klinischen Verlauf von geimpften Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Man kann konservativ davon ausgehen, dass eine Impfung in einem von 100.000 Fällen die Entwicklung einer Autoimmunität bei Personen vorwegnimmt, die ohnehin eine Autoimmunität als Folge einer natürlichen Infektion entwickelt hätten. Außerdem vermeiden 99,99 % der Kinder dank der Impfung nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch das daraus resultierende Risiko einer Autoimmunerkrankung.

Quellen / Bibliographie

- Poland GA, Jacobson RM. The clinician’s guide to the anti-vaccinationists’ galaxy. Hum Immunol 2012; 73: 859-66

- Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol 2009; 5: 648-52

- De Martino M, Chiappini E, Galli L. Vaccines and autoimmunity. Int J Immunopathol Pharmacol (in stampa)

- Chatterjee A, O’Keefe C. Current controversies in the USA regarding vaccine safety. Exp Rev Vaccines 2010; 9: 497-502

- Münz C, Lünemann JD, Getts MT, Miller SD. Antiviral immune responses: triggers of or triggered by autoimmunity? Nat Rev Immunol 2009; 9: 246–58

- Salemi S, D’Amelio R. Could autoimmunity be induced by vaccination? Int Rev Immunol 2010;29: 247-69

- Institute of Medicine. Adverse effects of vaccines: evidence and causality. Washington, DC: The National Academics Press: 2011

- Ballotti S, de Martino M. Rotavirus infections and development of type 1 diabetes: an evasive conundrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007;45:147-56

- Hviid A, Stellfeld M, Wohlfahrt J, Melbye M. Childhood vaccination and type 1 diabetes. N Engl J Med 2004;350:1398-404

- Farez MF, Correale J. Immunizations and risk of multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis. J Neurol 2011;258:1197–206

- Baker JP. The pertussis vaccine controversy in Great Britain, 1974-1986. Vaccine 2003; 21: 4003-10

- Coffman RL, Sher A, Seder RA. Vaccine adjuvants: putting innate immunity to work. Immunity 2010;33:492-503

- Lippi G, Targher G, Franchini M. Vaccination, squalene and anti-squalene antibodies: facts or fiction? Eur J Int Med 2010; 21:70-3

- Clements CJ. The evidence for the safety of thiomerosal in newborn and infant vaccines. Vaccine 2004;22:1854-61

- Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X. Rheumatic heart disease. Lancet 2012;379:953-64

- Eison TM, Ault BH, Jones DP. Post-streptococcal acute glomerulonephritis in children: clinical features and pathogenesis. Pediatr Nephrol 2011;26:165-80

- Kindermann I, Barth C, Mahfoud F, et al. Update on myocarditis. J Am Coll Cardiol. 2012;59:779-792

- Schessl J, Koga M, Funakoshi K, et al. Prospective study on anti-ganglioside antibodies in childhood Guillain-Barré syndrome. Arch Dis Child 2007;92:48-52

- Mayer JR, Beardsley DS. Varicella-associated thrombocytopenia: Autoantibodies against platelet surface glycoprotein V. Pediatr Res 1996;40:615–9

- Li Z, Nardi MA, Karpatkin S. Role of molecular mimicry to HIV-1 peptides in HIV-1 related immunologic thrombocytopenia. Blood 2005;106:572–6

- Yeung WC, Rawlinson WD, Craig ME. Enterovirus infection and type 1 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of observational molecular studies. BMJ 2011;342:d35

- Plot L, Amital H. Infectious associations of celiac disease. Autoimmun Rev 2009;8:316-9

- Lehmann HW, Lutterbüse N, Plentz A, et al. Association of parvovirus B19 infection and Hashimoto’s thyroiditis in children. Viral Immunol 2008;21:379-83

- Chen RT, Pless R, De Stefano F. Epidemiology of autoimmune reactions induced by vaccination. J Autoimmun 2001;16:309–18

- Rioux JD, Abbas AK. The genetics of complex autoimmune diseases. Nature 2005; 435: 584-589

- Delogu LG, Deidda S, Delitala G, Manetti R. Infectious diseases and autoimmunity. J Infect Dev Ctries. 2011; 13: 679-87

- Kivity S, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Infections and autoimmunity-friends or foes? Trends Immunol 2009; 30: 409-14

- Salemi S, D’Amelio R. Are anti-infectious vaccinations safe and effective in patients with autoimmunity? Int Rev Immunol 2010;29:270-314